個人再生の再生計画が通らない時の対処法と成功させるためのポイントは?

個人再生手の再生計画案が債権者の反対などにより通らない場合、再生計画案は不認可となり、借金の減額は認められません。

個人再生手続きを進めるには、申立が棄却されず再生計画が不認可にならないことが必須条件です。再生計画について債権者の合意が得られるよう、再生手続きや再生計画案の作成は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するようにしましょう。

万が一再生計画に沿った弁済が続けられなくなった場合には、計画の変更を申立てることも可能です。

目次[非表示]

個人再生の再生計画が通らないとどうなる?

手続きは一旦終了、計画案を修正して再度申立てすることに

個人再生の再生計画が通らなかった場合、不認可となった時点でこれまで進めてきた個人再生の手続きは終了することになります。当然、再生計画案で示した借金の減額は認められません。

一度不認可になった場合でも、再度の個人再生申し立てを行うことは可能です。

ただ、その際は、当然、不認可の理由となった問題を解消し、修正を行った再生計画案を提出する必要があります。

もし不認可の理由がどうしても解消できない場合は、自己破産も視野に入れることになるでしょう。

再生計画案が通らない事態を回避する方法

個人再生をスムーズに成功させる最大の鍵は、再生計画案が裁判所に認可されるかどうかです。不認可とならない再生計画案とはどのように作成すればよいのでしょうか?

小規模個人再生では債権者が同意する再生計画案が不可欠

個人再生のうちのひとつ「小規模個人再生」では、再生計画案が裁判所から各債権者に送られ書面決議が行われます。

こちらも読まれています小規模個人再生とは?自営業者以外も手続きすることができるって本当? 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。どちらを選べばよいのか、もしくはどちらなら選べ...この記事を読む

合意する債権者が全体の過半数を割った場合、かつその債権額が2分の1を超えない場合には、その再生計画案は否決となります。再生委員や弁護士などとも相談しながら、債権者の合意が得られるような再生計画案を立てるようにしましょう。

給与所得者等再生は小規模個人再生以上に安定した収入が必要

もう一方の「給与所得者等再生」では債権者による決議は行われません。

こちらも読まれています給与所得者等再生とは?個人再生の可処分所得の算出方法も解説 給与所得者等再生手続きでは、小規模個人再生の要件のほかに「可処分所得の2年分以上」という要件もクリアしなければなりません...この記事を読む

ただし、小規模個人再生の要件に「給与所得などの安定した収入があること」がプラスされているため、手続の条件は厳しくなります。

最低弁済額も、小規模個人再生の2つの基準に「可処分所得2年分」が加えられ、その中で最も高い額を支払わなければならないため結果的に返済すべき額が高くなるケースもあります。

全ての債権者に平等な返済を

個人再生は、裁判所を介して行われるため「債権者平等の原則」が厳格に適用される手続です。

仮に、個人再生の申立直前に特定の債権者にのみ債務の返済をしたような場合には、その額を最低弁済額に加えて再生計画案を立てなければなりません。偏波弁済した額を除いて作成した再生計画案は「債権者平等の原則」に反するため、不認可となる可能性があります。

こちらも読まれています個人再生が失敗(不認可)になる理由って?給与所得者等再生の失敗事由も解説 個人再生は、再生債務者が提出した再生計画案を裁判所に認可してもらう手続きですが、計画案はただ出せばいいというものではあり...この記事を読む

個人再生の再生計画を簡単に成功させるためのポイント

個人再生は申立の棄却・手続の廃止の他、裁判所に提出した再生計画案が不認可になった場合にも手続きを進めることができません。

個人再生手続きを無事に終わらせるためには、どんなことに注意すればいいのでしょうか。

申立の棄却と手続の廃止をされないための要件を把握する

個人再生では、はじめに裁判所に出向いて個人再生の申立てを行い、申立てが認められると再生手続きがスタートします。

ただし、要件を知らなくては場合によっては申立の段階で棄却されたり、再生手続き開始後に廃止となるケースもあります。

申立てが棄却されるケースとしては、個人再生を行うための要件を満たしていないことが考えられます。

こちらも読まれています個人再生とは?手続きの条件・流れ・費用相場と5つのデメリット 個人再生(自己再生)は、住宅や車を維持したまま借金を大幅に減らせる債務整理方法ですが、適用条件が厳しく、手続きも煩雑です...この記事を読む

個人再生を行うにはいくつかの条件がありますが、住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以上である場合や将来的に継続・反復する収入が見込めない場合、個人再生費用を裁判所に予納していない場合は、手続きを開始することなく申立てが棄却されます。

必要書類は正確に作成し、期日までに提出する

個人再生は裁判所を介する手続のため、申立書や再生計画案など、多くの書類を提出する必要があります。書類に不備がある場合には差し戻しとなりますので、細心の注意を払って書類の準備を進めるようにしましょう。

法律をよく知らない素人が一人で書類を準備するのは非常に難しいので、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。また、必要な書類は裁判所が決めた期限内に提出しないと、手続きがただちに廃止してしまうのでくれぐれも注意が必要です。

誠実な行動を心がける

個人再生の要件を満たして申立てが無事に認められたら、次は再生手続きが途中で終了されないようにする必要があります。手続きが終了されてしまう原因は様々ですが、再生手続に応じてくれた債権者に対して誠実に行動することも大切です。

個人再生を行うことを決めた後にお金を引き出したり、所有している不動産を隠したりして財産を少なく見せるなどの財産隠しはやめましょう。

こちらも読まれています個人再生手続きの流れ|弁護士への相談から解決までの期間は? 個人再生の手続きは、申立てから手続き終了までに最低6ヶ月、長ければ1年もかかります。長期にわたる手続きには、やはり専門家...この記事を読む

個人再生の再生計画案が認可後に取り消されるケース

個人再生の再生計画案は、場合により、一度認可されても裁判所から取り消されるケースがあります。

債務の完済まで、個人再生手続を円滑に進める上で、どういう場合に再生計画案が取り消しとされてしまうのか、事前にしっかり把握しておきましょう。

ケース1:所有している財産の隠匿・虚偽報告

所有している財産の隠匿や虚偽の報告は、手続の廃止や再生計画案の不認可の事由にもなりますが、認可後に発覚しても個人再生計画が取り消される原因となります。

その場合には、せっかく圧縮された債務も元の金額に戻ってしまいます。個人再生手続を成功させたければ不正行為は行わず、誠実で正直な対応をするようにしてください。

ケース2:再生計画通りに弁済が実行できない

再生計画が取り消しとなるもうひとつの理由に、再生計画案に沿った債務の弁済が続けられないことがあります。一度の滞納ですぐに取り消されることはないとしても、長期に渡って弁済できなければ、債権者が裁判所にその旨を申告する可能性が高いです。

そうすると、裁判所によって再生計画が取り消されてしまいます。そうならないためにも、債権者への弁済は滞りなく続けるようにしましょう。

個人再生を成功させたいなら、再生計画が裁判所に認可されても安心しないこと

裁判所による再生計画案の認可は、個人再生成功への大きな一歩です。しかし、そこで安心するのはまだ早いです。

認可を受けた再生計画案が取り消されることのないよう、申立ての段階から誠実な態度で、財産の報告や認可後の弁済に対応していくことが重要です。

個人再生の計画案に沿った弁済が続けられなくなった場合の対処法

再生計画を作成した当初は計画案通りに弁済できると思っていても、病気やリストラなどの理由により収入が減って弁済が困難な状況になることがあるかもしれません。その場合、どのように対処したらよいのでしょうか。

返済が続けられなくなったら再生計画変更の申立をする

病気やリストラ、会社の倒産などのやむを得ない事情により、再生計画案に沿った返済が続けられそうもない場合には、再生計画の変更を裁判所に申し立てることができます。この場合、債務を減額することはできませんが、弁済期間を延長して毎月の支払負担を少なくすることが可能です。

弁護士などの専門家や再生委員とよく相談する

再生計画の変更を裁判所に申立てる際には、個人再生を依頼していた弁護士などの専門家や再生委員と十分な相談をしてからにしましょう。

最悪の場合、自己破産を選択することになる可能性もありますが、専門家の意見をよく聞いてベストな選択肢を探ることが大切です。

個人再生の成功に向け、認可に通る再生計画案の準備は弁護士に相談を

せっかく沢山の書類を準備して再生計画案が裁判所に認可されても、再生計画案に沿った返済ができなければ個人再生は失敗に終わってしまいます。

そうすると、自己破産の道を選ばざるを得ない事態にもなりかねません。個人再生を成功させるための対策について、弁護士などの専門家に相談しながら進めることが非常に重要です。

債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す

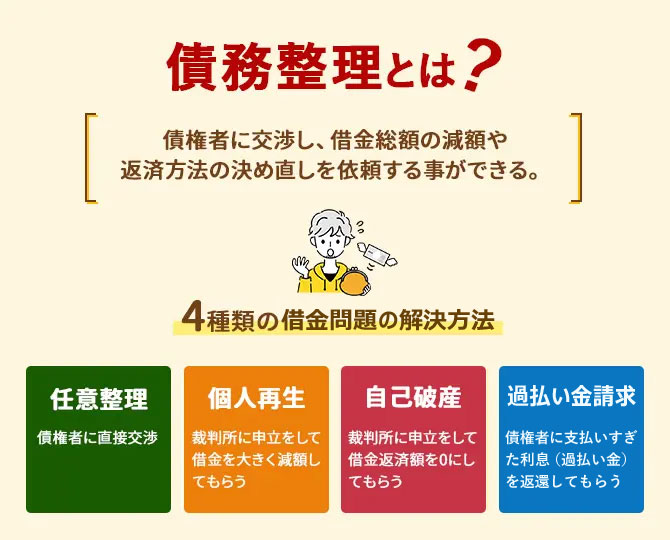

債務整理借金問題に悩んでいませんか?

- 複数の借入先があり、返済しきれない

- 毎月返済しても借金が減らない…

- 家族に知られずに借金を整理したい